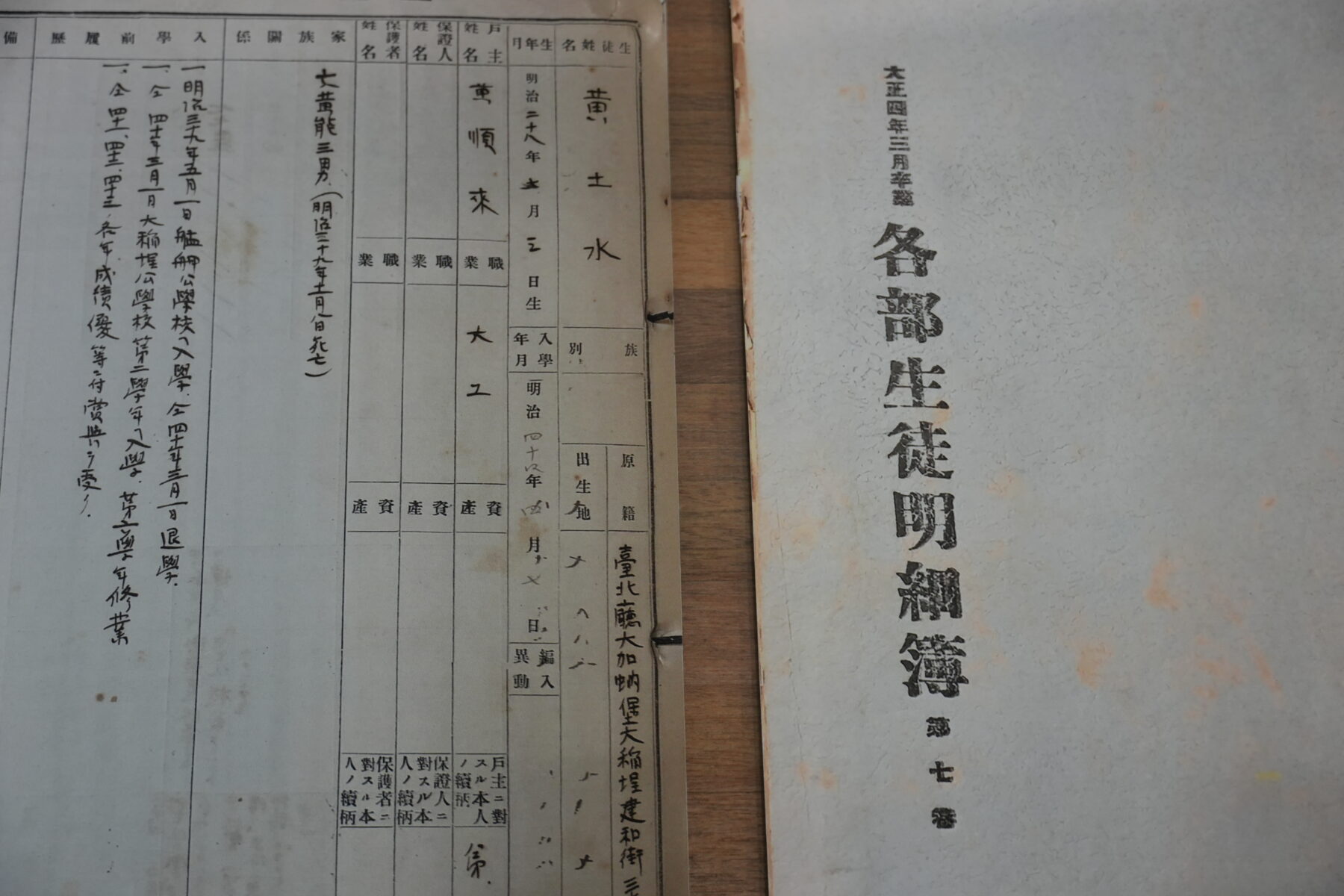

百年前的大稻埕:現代化的起點

百年前的大稻埕,是台灣走向現代的起點。港口商貿繁榮、日治時期城市建設、新文化運動風起雲湧,這片土地不只催生經濟繁榮,也在教育與藝術中播下文化的種子。太平國小,前身為大稻埕公學校,便是這段歷史的重要見證者。

教育資源的擴張與再分配

隨著都市規劃與延平北路的開闢,學校校地一分為二,本校區發展為今日的太平國小,西畔校區則成為大稻埕女子公學校(今蓬萊國小)、大稻埕第二公學校(今日新國小)籌備處,後演變為永樂國小。這段分合歷史,反映了當時教育資源的擴張與再分配。

黃土水專室的演變,從填飽肚子到滋養心靈

太平國小最知名的校友,莫過於雕塑家黃土水。他希望台灣人也能擁有自己的藝術教育,便將《少女胸像》贈與母校,象徵對土地的深情。現在來到太平國小博物館黃土水專室,它的前身其實是學校的蒸飯室,後改為中央廚房,曾供應整個大稻埕地區的午餐,而今則成為學生認識藝術與歷史的入口,空間的轉化也反映著教育從「填飽肚子」走向「滋養心靈」的過程。

過去曾經是蒸飯室的建築,如今成為黃土水作品的展示間。

多元文化人才的搖籃

除了黃土水,校友還包括畫家楊三郎、「攝影三劍客」之一的張才、郭雪湖的啟蒙老師陳英聲、書法教育家曹秋圃,以及陳天來家族後代──西洋畫家陳清汾,也是《紫色大稻埕》的原型人物。他們的成就,映照了大稻埕作為文化交匯點的多元風貌。

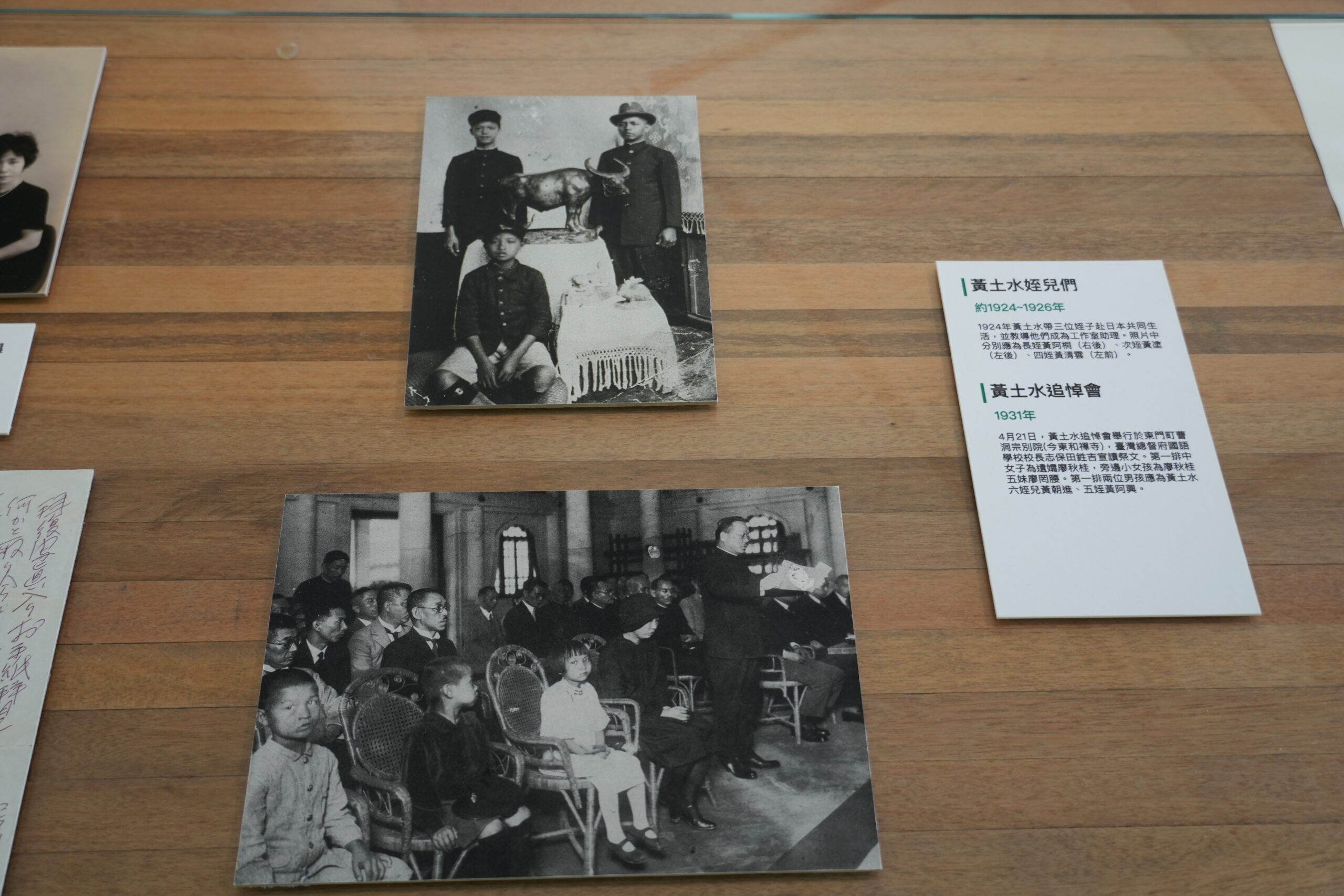

黃土水生前膝下無子,在東京生活時曾與姪子們共同生活,姪兒們也成為助手及模特兒。其中有一位重要的小女孩,為廖秋桂相差二十二歲的妹妹廖罔腰。廖罔腰在黃土水過世及姪子們長大離開後,陪伴並照顧晚年的廖秋桂,延續家庭情誼。

下方為黃土水追悼會的照片。第一排戴黑帽的女子為黃土水的遺孀廖秋桂,黃土水過世時她才約三十歲左右。

此為黃土水雕塑作品,由於過於逼真,國小生甚至無法分辨誰是真人、誰是雕塑品。

社區共融與文化傳承的實踐

學校與社區的情感連結,至今仍持續發酵。近年來,校長連寬寬積極推動文化保存與社區共融;1997 年百周年校慶設立「校史室」,將《少女》胸像移入展示;2000 年成立「社區小小美術館」,推動藝術課程;創辦太平國小舞獅隊,凝聚家長、校友與鄰里的情感;2011 年在校友捐助下升級為「校史館」;2012 年校友會正式立案,整合資源、推廣學校特色,讓文化傳承的力量延續。

黃土水《少女》胸像在太平國小博物館展示照片。

為了符合國小學生的身高,特別將展台降低,符合小孩子的視線,雕塑品外側也無任何透明罩阻擋。是近距離感受與欣賞《少女》胸像的絕佳機會。

教育的核心價值:愛與榜樣

校友張嘉莉因孩子回母校就讀而先加入家長會,在家長會服務近八年。直到老三即將畢業時,在當時鍾校長的鼓勵下,於 2012 年發起成立校友會,同時也是現任太平國小校友會執行秘書。她感念黃土水愛台灣的精神,以及歷任校長、師長們對文化的推動,期望承接這份使命。她說,如同連寬寬校長所言:「教育無他,惟愛與榜樣。」這不僅是對教育的體悟,更是太平國小百年精神的註解──讓每位走進校園的人,都能愛上這片土地。

走進校園,感受文化的延續

今天的大稻埕,依然是文化與創意的舞台。太平國小校友會承載著一百二十多年的歷史記憶,凝聚師長與校友對這片土地的深情,守護並傳遞愛台灣的文化與藝術種子,讓孩子帶著信心與驕傲,航向未來。走進校園,你會發現,這些種子正持續在時光中茁壯,滋養著下一代。